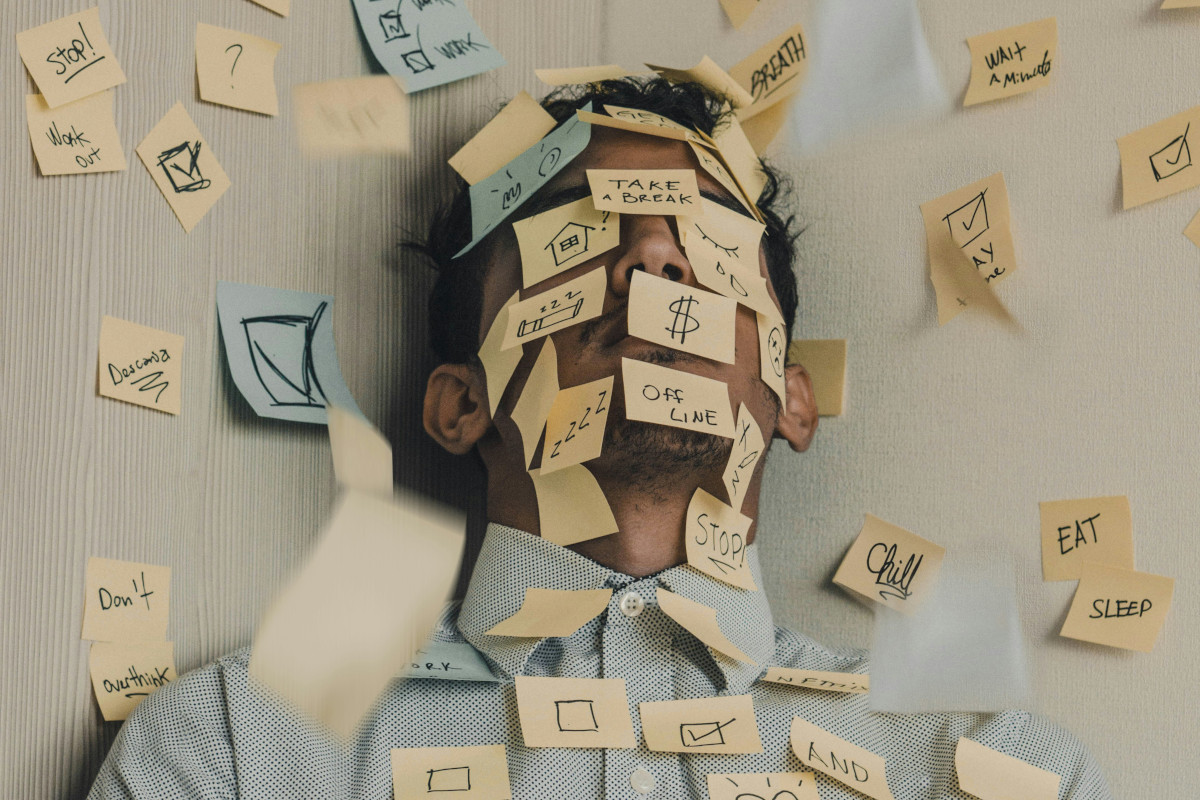

Kopfschmerz-Mythen: Was ist dran? Teil 1: Über Geschlechter, Wetter und Vorbeugung

Kopfschmerzen gehen fast alle an, denn beinahe alle kennen Kopfschmerzen in der einen oder anderen Form. Nicht wenige Menschen werden sogar regelmäßig oder gar täglich von ihnen geplagt. Das Problem ist also (welt-) weit verbreitet. Daher kann es nicht verwundern, dass es eine große Zahl an Vermutungen, vermeintlichen „Gewissheiten“, kurz gesagt: an Mythen zu ihren Ursachen gibt. In diesem Beitrag nehmen wir uns einige „Klassiker“ aus diesem Repertoire an Kopfschmerz-Mythen vor und gehen ihrem Wahrheitsgehalt auf den Grund.

-

Quellenangaben

Barbanti P, Egeo G, Aurilia C, Fofi L. Treatment of tension-type headache: from old myths to modern concepts. Neurol Sci. 2014 May;35 Suppl 1:17-21. doi: 10.1007/s10072-014-1735-3. PMID: 24867829.

Ellerbrock, I. et al.: Microstructural and Network Abnormalities in Headache.In: Current Opinion in Neurology 26, S. 353–359, 2013

Hoffmann J, Lo H, Neeb L, Martus P, Reuter U. Weather sensitivity in migraineurs. J Neurol. 2011 Apr;258(4):596-602. doi: 10.1007/s00415-010-5798-7. Epub 2010 Oct 24. PMID: 20972799; PMCID: PMC3065635.

Kimoto K, Aiba S, Takashima R, Suzuki K, Takekawa H, Watanabe Y, Tatsumoto M, Hirata K. Influence of barometric pressure in patients with migraine headache. Intern Med. 2011;50(18):1923-8. Epub 2011 Sep 15.

May, A.: Pearls and Pitfalls: Neuroimaging in Headache. In: Cephalalgia 33, S. 554–565, 2012

May, A.: Tut bei Kopfschmerzen das Gehirn weh? Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH.

Prince PB, Rapoport AM, Sheftell FD, Tepper SJ, Bigal ME. The effect of weather on headache. Headache. 2004 Jun;44(6):596-602.

Spigt, M. et al.: A randomized trial on the effects of regular water intake in patients with recurrent headaches. Family Practice, Vol. 29, Issue 4, 08/2012, S. 370-375.

Stankewitz, A. et al.: Trigeminal Nociceptive Transmission in Migraineurs Predicts Migraine Attacks. In: The Journal of Neuroscience 31, S. 1937–1943, 2011

Wöber C, Holzhammer J, Zeitlhofer J, Wessely P, Wöber-Bingöl C. Trigger factors of migraine and tension-type headache: experience and knowledge of the patients. J Headache Pain. 2006 Sep;7(4):188-95. doi: 10.1007/s10194-006-0305-3. Epub 2006 Aug 11. PMID: 16897622; PMCID: PMC3476072.

Wöber C. Alkohol und Käse, Wetter, Stress und Menstruation: Was sind echte Kopfschmerztrigger? [Trigger factors in headache and migraine: myths and facts]. MMW Fortschr Med. 2012 Feb 9;154(2):65-7. German. doi: 10.1007/s15006-012-0111-6. PMID: 22352256.